Die Leistungsaufnahme wird ja häufig vernachlässigt. Wie ist der Zusammenhang zwischen Laden und Batterietechnologie?

Ja,

das stimmt, denn wann fährt man schon einmal 600 Kilometer am Stück?

Wichtig bei großen Batterien ist deshalb, dass sie die Möglichkeit

bieten, schnell zu laden. Das ist das eigentliche Argument. Wenn man den

Akku seines E-Fahrzeugs in zehn Minuten von zehn auf 80 Prozent lädt,

nimmt das dem Verbrennungsmotor jedes Argument. Es gibt Materialien, die

lassen sich schneller beladen, und solche, die sich langsamer beladen

lassen. Technisch gesehen verschieben sich die Lithium-Ionen in der

Batterie beim Laden vom Pluspol zum Minuspol, dort müssen sie sozusagen

hineinkrabbeln, sich einlagern.

Im Augenblick verwendet man am

Minuspol eine Graphit-Schichtstruktur. Es gibt schon Batteriehersteller,

die hier Silizium-Kohlenstoff-Komposite einsetzen wollen. Diese sind

deutlich schneller beladbar, auch bei tiefen Temperaturen. Da ist

materialseitig viel Entwicklungspotenzial. Allein durch diese

Materialänderung am Minuspol erhält die Gesamtzelle 30 Prozent mehr

Speicherkapazität. Da sind noch unglaublich große Entwicklungssprünge

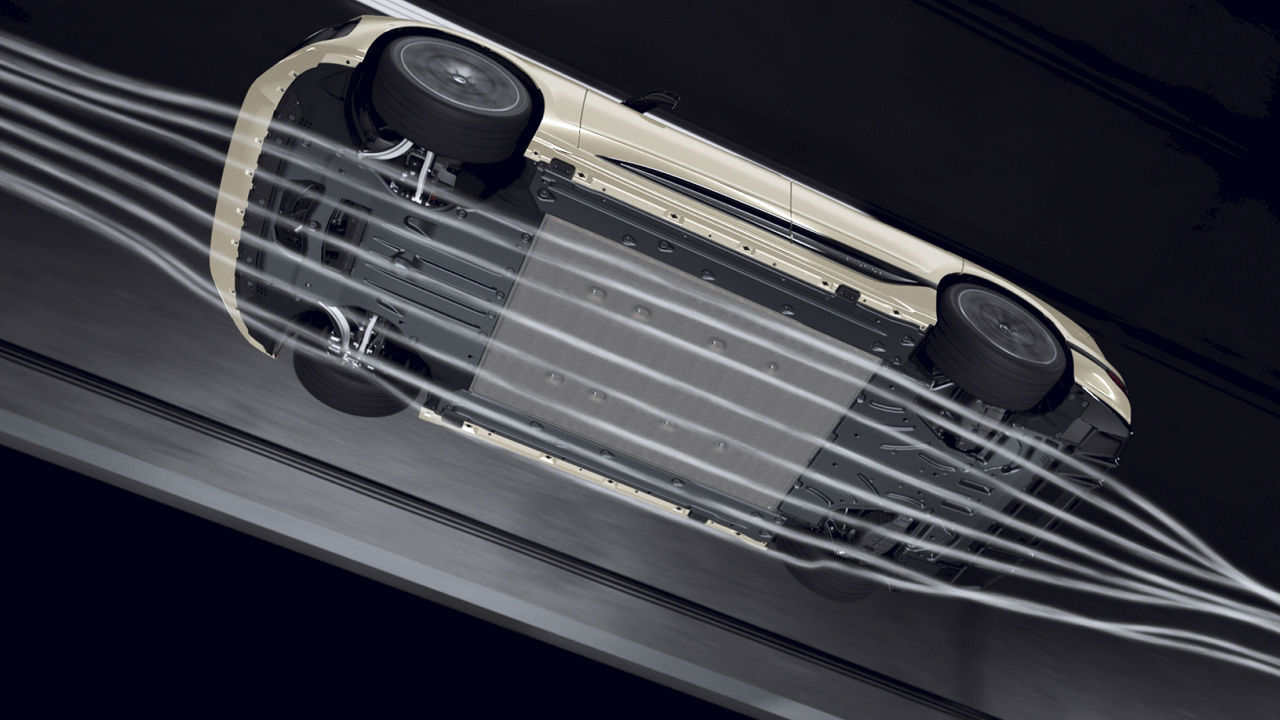

möglich. Abgesehen davon: Wenn Sie eine 60-kWh-Batterie in zehn Minuten

laden wollen, benötigen Sie einen Ladeanschluss mit 360 kW Leistung. Das

zeigt, dass die Limitierung zurzeit immer weniger auf Batterieseite

liegt, als vielmehr bei der Ladeinfrastruktur.

Bei

einem Smartphone lässt bei häufiger Nutzung die Leistungsfähigkeit der

Batterie nach zwei, drei Jahren deutlich nach. Wie lange ist die

Lebensdauer einer Batterie eines Elektrofahrzeugs?

Die

Batterie im Smartphone ist ganz anders gestrickt und darauf konzipiert,

dass Sie das Smartphone nach drei Jahren erneuern. Im Auto ist die

Batteriesteuerung viel intelligenter, und die Batterie wird auf

vielerlei Art und Weise, zum Beispiel durch intelligentes

Lademanagement, vor Überhitzung und anderen schädlichen Einflüssen

geschützt. Untersuchungen mit neueren Fahrzeugen zeigen, dass nach fünf

Jahren in der Regel noch 95 Prozent Restkapazität der Batterie zur

Verfügung stehen. Die Traktionsbatterie in einem Elektrofahrzeug ist so

ausgelegt, dass sie 2000 Vollzyklen absolvieren kann. Als Beispiel: 2000

mal 500 Kilometer Reichweite macht eine Million Kilometer. Nach diesen

2000 Vollzyklen erreicht die Batterie eine Schwelle von 80 Prozent

Restkapazität, was als Kriterium für das Lebensende der Batterie gilt.

Die Batterie ist dann aber noch lange nicht kaputt und kann zum Beispiel

in einem Stationärspeicher von Photovoltaik- oder Windkraftanlagen noch

zehn Jahre gute Dienste tun.